오늘은 창세기 1장 4절의 앞부분 “하느님께서 보시니 그 빛이 좋았다.”를 살펴보려고 합니다. 그리고 중세와 르네상스 시대를 걸쳐서 살아갔던 독특한 화가 히에로니무스 보쉬를 만나보려고 합니다. 천지 창조 당시의 온전함과 완전함을 뒤로하고 중세 시대를 살아내야 했던 화가의 내면세계를 엿볼 수 있을 것입니다.

| 창세기 1장 4절 |

וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־הָאֹור כִּי־טֹוב (와야르 엘로힘 엩 하오르 키 토브) | |

| 한국어 (천주교) |

하느님께서 보시니 그 빛이 좋았다. | "하느님께서 직접 보셨다" + "빛이 좋았다" (객관적 진술) |

| 한국어 (개신교) |

빛이 하나님이 보시기에 좋았더라. | "빛이 하느님께 평가받음" (하느님의 관점 강조) |

| 영어 (KJV) |

And God saw the light, that it was good; | 히브리어 구조 그대로 번역 |

| 그리스어 (70인역) |

καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ὅτι καλόν. | καλόν (아름답다) – 윤리적/미적 의미 포함 |

| 히브리어 | וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־הָאֹור כִּי־טֹוב | 하느님이 창조된 빛을 보시고 "좋다"고 선언 |

←

וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־הָאֹור כִּי ־טֹוב

וַיַּרְא ⓶ אֱלֹהִים ⓷ אֶת־ ⓸ הָאֹור ⓹ כִּי ־ ⓺ טֹוב ⓵

토브⓺-키 ⓹하오르-⓸엩⓷ 엘로힘⓶ 와야르⓵

⓺좋았다 ⓸빛이 ⓶하느님이⓵보시기에

(→⓵와야르 ⓶엘로힘⓷엩⓸하오르⓹키 ⓺토브)

1. 단어별 분석

1) וַיַּרְא (와야르)

어근: רָאָה (라흐) → "보다, 관찰하다"

문법:

접두사 וַ (와-) → "그리고" (접속사)

동사 יַּרְא (야르) → 칼 완료형 3인칭 단수 남성 (하느님이 주어)

전체적으로 "그리고 (하느님이) 보셨다" 라는 의미

2) אֱלֹהִים (엘로힘)

의미: 하느님 (복수형 형태이나 단수 의미로 사용됨)

문법: 동사가 단수형이므로 단일 신으로서의 하느님을 가리킴

3) אֶת־הָאֹור (엩-하오르)

אֶת (엩) → 목적격 표시 (특정한 대상을 강조)

הָאֹור (하로르)

어근: אוֹר (오르) → "빛"

정관사: הָ (하-) → "그"

해석: "그 빛" (이미 창조된 빛을 가리킴)

4) כִּי־טֹוב (키-토브)

כִּי (키) → "왜냐하면" 또는 "그것이 ~했기 때문에"

טֹוב (토브) → "좋다, 선하다, 아름답다"의 의미

도덕적·미적 가치 포함할 수도 있음. 여기서는 빛이 물리적으로 아름답다"는 의미보다는 "빛이 창조의 질서 속에서 올바르고 조화롭다"는 뜻이 강함. 성경에서 "하느님이 창조하신 것은 선하다"는 선언적 의미로 자주 등장

전체적으로 "그것이 좋았기 때문에"라는 의미

2. 문장 구조 분석

וַיַּרְא אֱלֹהִים → "하느님께서 보셨다" (주어 + 동사)

אֶת־הָאֹור → "그 빛을" (목적어)

כִּי־טֹוב → "그것이 좋았기 때문에" (부사절)

"하느님께서 그 빛을 보시니, 그것이 좋았다."

3. 신학적 & 문학적 의미

"보다"의 의미는 단순한 시각적 인식이 아니라, 하느님의 평가를 의미합니다. 하느님이 직접 창조된 것을 검토하고 승인하시는 과정을 나타냅니다. "좋다"의 의미는 단순한 물리적 "좋음"이 아니라, 윤리적·미적·기능적 완전함을 포함한 창조의 질서 속에서 조화롭고 완전한 상태를 나타냅니다.

이는 구약에서 반복되는 패턴으로 창세기 1장에서 하느님이 창조하실 때마다 "보시기에 좋았다"라는 표현이 반복됩니다. 이것은 하느님의 창조가 선하고 완벽한 질서를 가짐을 강조하는 기능을 합니다.

★ 이 구절은 단순한 관찰이 아니라, 하느님께서 창조된 빛이 선하고 완전하다고 선언하는 장면입니다. 히브리어 원문은 하느님의 행동(보셨다)과 평가(좋다)를 명확히 구분하며, 창조의 질서와 완전성을 강조하는 구조를 갖고 있습니다.

<히에로니무스 보쉬 (Hieronymus Bosch, 1450년경~1516)>

히에로니무스 보쉬, 기괴한 상상력의 대가, 중세에서 르네상스로 가는 다리!

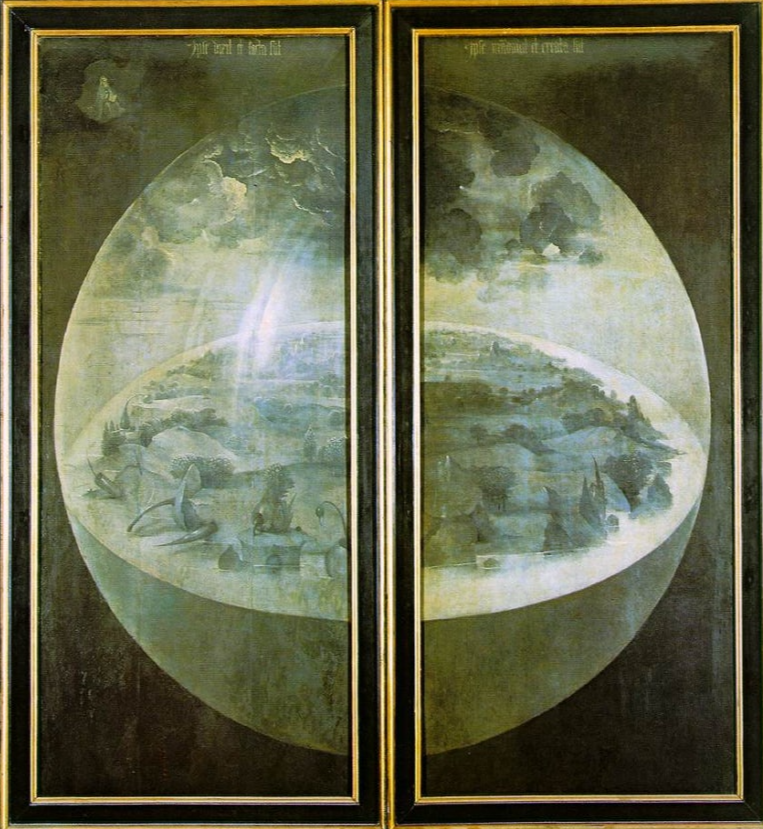

<천지 창조>

"세속적인 쾌락의 정원"의 접힌 외부 패널 – 천지창조

히에로니무스 보쉬의 걸작 세속적인 쾌락의 정원은 3면화(트립틱)로 되어 있으며, 접혀 있을 때 보이는 외부 패널은 천지창조의 장면을 담고 있습니다,

-작품 개요

소재: 천지창조 (창세기 1장)

색감: 흑백의 모노크롬(회색조)

구성: 둥근 지구가 투명한 구 안에 들어있는 모습

-천지창조의 표현 방식

화면 중앙에 거대한 투명한 구(스페라, Sphera) 안에 있는 지구가 보임.

지구에는 아직 인간이 창조되기 전의 초기 상태가 표현됨.

구름과 물이 가득한 모습으로, 이는 창세기에서 하느님이 빛을 창조하기 전 단계를 의미. "땅은 아직 꼴을 갖추지 못하고 비어 있었는데"(창세기 1:2)의 구절과 연결됨. 작품 위쪽에는 하느님의 모습이 보이며, 이는 신이 세상을 창조하는 주체임을 강조.

-의미와 상징성

회색조의 사용 → 세상이 아직 완전한 창조의 단계에 이르지 않았음을 의미.

둥근 지구의 표현 → 신비로운 신학적 세계관과 지구를 하나의 창조된 유기체로 보는 관점 반영.

-외부 패널과 내부 패널의 대비

바깥(천지창조) → 신의 질서와 조화

안쪽(세속적 쾌락과 지옥) → 인간의 자유와 타락

★신의 창조 vs 인간의 타락

〈세속적인 쾌락의 정원〉의 접힌 외부 패널은 신의 완벽한 창조 세계를 보여주며, 내부를 펼쳤을 때 나타나는 인간의 타락과 그 결과(지옥)와 극명한 대조를 이루고 있습니다.

즉, 신이 창조한 세상은 원래 완벽했지만, 인간이 쾌락과 욕망에 빠져 타락했다는 교훈을 담고 있습니다.

<세속적인 쾌락의 정원 (The Garden of Earthly Delights)>

-작품 개요

제작 연도: 1490~1510년경

형식: 3면화(트립틱, Triptych)

소재: 인간의 쾌락과 타락, 천국과 지옥

소장처: 스페인 마드리드, 프라도 미술관

-왼쪽 패널 (에덴동산: 창조와 순수함)

하느님이 아담과 하와를 창조하는 장면이 등장.

낙원이지만, 이미 뱀과 기괴한 생물들이 등장하며 타락의 가능성을 암시.

-중앙 패널 (세속적 쾌락과 인간의 타락)

나체의 인간들이 동물과 함께 즐기며 방탕한 삶을 살고 있음.

과일(특히 딸기)은 쾌락과 탐욕을 상징하며, 인간들이 이를 탐닉함.

하느님의 존재는 사라지고, 인간은 본능과 욕망에 빠져 있음.

-오른쪽 패널 (지옥: 쾌락의 댓가)

인간들은 벌거벗은 채 끔찍한 형벌을 받으며 고통스러워함.

악마들이 사람들을 고문하고, 음악과 술 같은 쾌락이 지옥에서 형벌로 바뀜.

보쉬 특유의 기괴한 형상과 초현실적 분위기로 인간의 파멸을 표현.

☞쾌락만 좇는 삶에 대해 강력히 경고하는 작품으로 중세 기독교적 윤리를 반영하며, 인간 본성에 대한 철학적 질문을 던집니다.

〈건초 마차〉 (The Haywain Triptych)

-작품 개요

제작 연도: 1512~1515년경

형식: 3면화(트립틱, Triptych)

소재: 인간의 탐욕과 그로 인한 파멸

소장처: 스페인 마드리드, 프라도 미술관

-왼쪽 패널 (천국에서의 타락)

루시퍼와 타락한 천사들이 지옥으로 떨어짐.

아담과 하와가 선악과를 먹으며 인류의 타락이 시작됨.

-중앙 패널 (건초 마차와 인간의 탐욕)

커다란 건초 더미를 차지하려는 인간들, 위에서는 악마들이 이를 지옥으로 끌고 감.

건초는 세속적 욕망과 탐욕을 상징, 이를 좇는 인간들의 끝없는 다툼. 중세 유럽에서는 "세상은 건초와 같다, 모두가 그것을 원하지만 결국 헛된 것이다"라는 속담이 있었음.

-오른쪽 패널 (지옥에서의 형벌)

탐욕에 빠진 인간들이 결국 지옥에서 고통 받음.

불타는 배경과 괴물들이 등장하며 공포감을 조성.

-보쉬의 강력한 도덕적 경고

〈건초 마차〉는 보쉬 특유의 초현실적이고 기괴한 상상력으로 인간의 본성을 풍자한 작품입니다. 그는 이 그림을 통해 탐욕에 휘둘리는 인간의 어리석음을 강하게 경고하고 있습니다.

-영향과 평가

르네상스 시대의 다른 화가들(레오나르도 다 빈치, 미켈란젤로)과는 전혀 다른 스타일의 화가입니다. 중세의 종교적 도상(iconography)을 따르지만, 인간의 내면과 무의식을 탐구한 듯한 작품 세계를 보여주면서, 20세기의 초현실주의 화가들에게 큰 영향을 주게됩니다. 한마디로 "기괴함과 상상력의 끝판왕"으로 중세와 현대를 연결하는 독특한 화가라고 할 수 있습니다.

-출생: 1450년경, 네덜란드 스헤르토헨보스

-사망: 1516년, 네덜란드 스헤르토헨보스

-화풍: 북유럽 중세 르네상스 과도기 시대의 화가

초현실적이고 기괴한 상상력으로 인간의 죄와 도덕적 타락을 표현

종교적 신비주의와 풍자적 요소가 강한 작품을 남김

-주요 작품:

〈세속적인 쾌락의 정원〉 – 인간의 쾌락과 타락을 묘사

〈건초 마차〉 – 탐욕과 인간의 파멸을 경고

〈바보들의 배〉 – 어리석은 인간들의 모습을 풍자

-특징:

중세적 종교관과 도덕적 경고를 바탕으로 작품을 제작

초현실적이고 환상적인 장면으로 후대 초현실주의 화가들(살바도르 달리, 르네 마그리트)에게 큰 영향을 줌

▸신비에 싸인 화가 히에로니무스 보쉬는 1450년경 네덜란드 헤르토겐보스('s-Hertogenbosch)에서 태어났으며, 1516년 같은 도시에서 생을 마감했습니다. 그의 본명은 예룬 판 아켄(Jeroen van Aken)이며, 가문 대대로 화가였기 때문에 어린 시절부터 그림을 접하며 성장했습니다.

부유한 여성 알레이드 판 메르트(Aleid van Meervenne)와 결혼하면서 경제적 안정을 얻게 되었고 당시 유력한 종교 단체였던 "성모 형제회(Brotherhood of Our Lady)"의 회원으로도 활동했습니다. 이 단체는 지역 명사들이 모인 엘리트 모임이었으며, 이를 통해 종교적 후원을 받았고, 네덜란드와 스페인의 귀족 및 왕실과도 연계되어 있었으며, 특히 스페인 국왕 펠리페 2세가 그의 작품을 열렬히 수집했습니다.

보쉬는 생전에 평판이 높았으며, 당시 유럽에서도 유명한 화가였습니다. 그러나 일기나 개인 서신이 남아 있지 않아 그의 성격과 내면에 대해서는 많은 것이 미스터리로 남아 있습니다.

보쉬의 작품을 보면, 그는 단순한 화가가 아니라 도덕적 교훈과 철학적 메시지를 전달하는 예술가였음을 알 수 있습니다. 그의 그림에는 인간이 탐닉하는 쾌락, 탐욕, 교만, 음란함이 적나라하게 표현되는데, 대표작 "세속적 쾌락의 정원"에서는 인간이 죄에 빠져 방종하다가 결국 지옥으로 떨어지는 모습을 그려 도덕적 경고를 전달합니다. 중세 시대 교회의 도덕관과 연결되지만, 그의 방식은 공포스러울 정도로 직접적이고 초현실적입니다.

이는 중세 후기 유럽 사회의 종말론적 세계관과도 관련이 있는데, 당시 흑사병, 전쟁, 종교적 불안 등이 만연했고, 사람들은 심판과 구원을 강하게 의식했습니다. 그의 그림에는 종종 광대, 바보, 기괴한 괴물, 탐욕스러운 인물들이 등장하는데, 단순한 환상이 아니라 인간의 어리석음과 사회의 부패를 풍자하는 요소로 해석됩니다. 작품 "바보들의 배(Ship of Fools)"는 당시 유럽 사회의 무지와 타락을 신랄하게 비판한 예로 볼 수 있습니다.

▷르네상스적 요소 vs. 중세적 사고방식

보쉬는 당시 유럽이 중세에서 르네상스로 넘어가는 과도기에 살았습니다. 하지만, 그가 인간을 바라보는 시선은 다빈치, 미켈란젤로 같은 이성과 인본주의 중심의 르네상스 화가들과는 차이가 납니다. 르네상스 화가들은 인간의 가능성과 아름다움을 강조했지만, 보쉬는 인간의 어리석음과 타락을 보여주며, 신의 심판을 피할 수 없다고 경고하는 역할을 합니다. 이렇게 보쉬는 신앙적 경고자이자 인간 본성을 탐구한 예술가로 평가할 수 있습니다.

보쉬의 개인사는 미스터리하지만, 그의 작품은 그의 가치관을 명확히 보여줍니다. 중세를 살았던 사람답게 도덕적 메시지를 강하게 담은 그림을 통해 인간의 죄와 타락을 경고하고, 천국과 지옥, 신의 심판에 대한 강한 신념을 표현합니다. 인간의 어리석음과 부패를 풍자하며, 르네상스적 낙관주의와는 다른 시각을 가지는데요, 오히려 현대 시대에 어울리는 초현실적이고 기괴한 상상력을 통해 인간 내면의 어두운 면을 탐구합니다. 신비주의적 요소와 초자연적 존재를 강조하며, 단순한 종교화가가 아닌 독창적 철학자적 예술가로 평가되는 보쉬는 한마디로 "인간의 타락을 직시한 도덕적 예언자이자, 상상력 넘치는 신비주의 화가“였다고 표현할 수 있을 것입니다.

'언어' 카테고리의 다른 글

| [히브리어 창세기4] 창세기 1장 6절과 윌리엄 블레이크 (William Blake)의 《태고의 날들(The Ancient of Days)》 (4) | 2025.04.11 |

|---|---|

| [히브리어 창세기2] 창세기 1장 3절과 하이든의 오라토리오 《천지창조》 (2) | 2025.03.31 |

| [히브리어 창세기1] 창세기 1장1절과 미켈란젤로의 천장벽화 '천지창조' (6) | 2025.03.28 |